今回取り上げるプレーは、ドライブの合わせです。

渦の理論とは、ドライブに対するオフボールマンの合わせの基礎です。

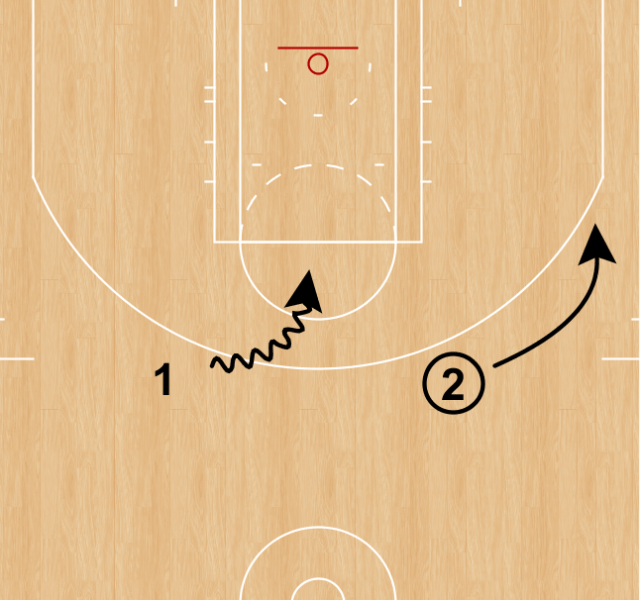

ボールマンのドライブの方向に合わせて、ボールマンから離れるような動きをすることで自分のディフェンスよりも優位な状態を創るための動きです。ボールマンが右ドライブをした場合、左回りの渦が生まれていると想定すると、その渦に巻き込まれる形で合わせをすることから「渦の理論」という名前をつけました。

一般的には円のように動くことから「サークルムーブ」と表現されたり「Drift」と呼ばれるプレーです。

たったこれだけのシンプルな動きですが、バスケの自由度を高め、ミスを少なくし、駆け引きを生むためにはとても重要なことです。

この動きを知っているかどうか、

「スペーシング」という概念が頭の中にあるかどうかだけで、

バスケットボールの世界が全く違うものになります。

それくらい、とても重要な動きです。

たった数歩の動きが大きな差を生みます。

どうしてフリーになるのか?

右側にドライブをすると、基本的にディフェンスは図のように守ってきます。

この場合、自分のディフェンスから優位なポジションに移動しようと思ったら、そのディフェンスの背中側に合わせることで、より大きなズレを作ることができます。

聞いてしまえばシンプルな動きですが、「ボールがほしい!」という気持ちが強くなると、自分のマークマンを見ずにボールに近づいてしまうことがあります。多くの学生はドライブに対して棒立ちか、ボールに近づいてしまい、結果としてパスを受けれない状況になります。更に、オフボールマンの動きが悪いとボールマンのパスを出す場所がなく、TOになることが増えます。

ボールを持っていないときでも、ボールを持っているときと同じように1対1をすることがバスケットボールの基本です。

ディフェンスの動きを予測して逆の動きをすることが重要です。

この数歩の動きをするだけで、

シュート率も高くなるし、ミスも減っていきます。

スペーシングはバスケを変える

「スペーシング」という概念を知ってバスケをするかどうかで、バスケの質は大きく変わります。

ハーフコートのミスにおいて、多くの場合はボールマンの技術力不足であると思われがちですが、実はオフボールマンの良くないスペーシングがミスを引き起こしているということは多いです。

NBA選手は、ドライブに対して基本的に「渦の理論」に従っています。

カリーがあれだけ激しいDFをされてもフリーになれているのは、こういったオフボールの動きを忠実に行っているからだと思います。

このような動きは、身体能力を使ったダンクなどとは違って、バスケットボールというスポーツをしている人なら誰でも真似できることです。

僕はこの動きを知るのに10年かかりました。

そのときの衝撃は本当に忘れられないもので、

それをきっかけに今のような情報発信をするようになりました。

NBAはバスケの教科書。

NBAから学べるバスケの基礎を発信していきます。

[…] ここだけの話を聞いたら、「え、そんなの当たり前ですよね。ディナイをしながらヘルプに出れるようにしたらいいし、それだけでディナイ不要論なんて大げさなタイトルをよくつけられたな!」と言われてしまいそうですが、実はこれはもっと奥が深いのです。そもそもボールマンがドライブをしたとき、オフェンスの2が合わせる場所はどこになるでしょうか。基本的には「渦の理論」に従うことが良いので、そうすると以下の図のような合わせになります。 […]

[…] 合わせの基本は渦の理論です。こちらも参考に。スペーシングを制するものが勝負を制す。特にフレアが大事です。あとは裏とりの時はバックドアカットのタイミング。ループはボールホルダーが切り替えした時に備える動きです。 […]

いつも投稿たのしみにしてます!

高校生です

この渦の理論をチームで浸透させたくて一度渦の理論について説明したのですがあまり浸透しませんでした。

どのような練習がいいですか?一度考えたのですがあまりいいのが思いつかなかったです。

いつもありがとうございます!

渦の理論を知っているかどうかで、本当にバスケットボールの世界は変わります。世界が変わるということは、バスケの自由度が変わり、駆け引きが生まれて、ミスも減り、効率よく相手を揺さぶることができるようになると言う事です。高校生から学ばれているのは、素晴らしいことです!

練習としては、単純にドライブからのシューティングを行うのが良いと思います。

例えば、2人で行うものとしては、「45度とトップにポジショニングを取り、45度の選手がストロングサイドをドライブしたら、トップの選手がドライブからはなれるように渦の理論に従って移動してシュートを打つ」というシンプルなものです。あとは、それと同じことを色々なポジションで行うことです。最終的には、「ドライブの方向(右か左か)をボールマンが自由に選び、オフボールマンはボールマンに合わせて移動する」という練習方法が良いと思います。あとは、とにかく実践です。ボールを持っていない時に、自分のマークマンの動きを予測しながら駆け引きをしましょう。

あと、イメージを共有することが一番大切です。頭の中でイメージできないことは体現することは難しいです。NBA選手を見ていて、「あ、今は渦の理論だ!」とわかるようになれば、自分たちの試合のビデオを見たら「ここは渦の理論に従えば、もっと良くなったな!」ということが見えてきます。試合の場面をスマホで録画して、それをLINEでシェアするなど、スマホを有効活用してみてください。

最後に、このブログで発信していることを体系化したコミュニティを10月から開始します。NBA選手からスペーシング(オフボールの動き)と脱力(オンボールの動き)を学ぶコミュニティです。全国のバスケットマンと学び合う、という場にします。オンボールの技術(ドライブ、シュート)、オフボールの技術(スペーシング、スクリーンプレー、フォーメーション、DF)をネット上で体系化させたいと思っています。実はブログで話している内容は、お伝えしたいと思っていることの1割も話せていないんです。笑 その通信コミュニティがリリースされましたら、是非お越しください。一緒にバスケを楽しいものに変えていきましょう!ではまた、ブログ更新します。

[…] 今回は、「スペーシング」というオフボールマンの動きに注目して解説を行っています。なので、ある程度、この動画を見る前に基礎知識があった方が良いので、スペーシングに関する記事をまだ見ていなかったら、コチラ(NBA選手から学ぶ「渦の理論」)の記事だけでも良いのでお読みください。どちらかのチームが「良い」「悪い」という評価をしたいのではなくて、「NBA選手がスゴい」「NBA選手からでも学べることはある」「より良いバスケを目指すことはできる」ということを伝えるために動画を作製しました。この動画は日本代表を批判するために配信しているのではありません。「NBAフィルター」という視点の価値、日本のバスケの伸び代と希望をお伝えするために配信しています。もちろん、僕の視点が答えではなくて、一つの選択肢として受け取っていただけたらと思います。 […]

[…] ・ドライブの合わせ~NBA選手が行っているズレを活かす「渦の理論」~ […]

気になったのでコメントさせていただきます。

渦の理論は納得できましたが、例えば

・ボールマンがリングから右45°の角度の位置にいて

・オフボールマンが右サイドのエンドラインぎわにスペーシングしているとき

・ボールマンがエンドライン側えドライブしてきた

場合を考えます。

この際は、オフボールマンは

①渦の方向に従ってリングの方向へ逃げる

②ドライブと逆の向き(トップのほう)へ動く

③じっとしている

のいずれが効果的なのでしょうか?

感覚的には②が妥当な気がしますが、ヨシさんはどのようにお考えですか?

もしくは、DFの動きによって判断されたりするのでしょうか?

的確なご質問ありがとうございます。

まだこの記事では、説明できていませんでしたが、オフボールの合わせの基礎(ドライブの合わせも同様)は、「DFの動きを見て、DFが一人で二人を守れないようなスペーシングをとる」「ズレを優先させる」ということです。そのことを繋げると、45°とコーナーの動きも、今回紹介した合わせの仕方と同じように説明することができます。

結論をお話すると、

45°とコーナーの合わせの場合は、

①自分のDFがドライブに目を向け、マークを外している+ゴール下に飛び込む空間がある→渦の方向に従ってリング方向へ逃げる

②ドライブが成功していない(=ボールマンがズレではない)、自分がいる方向にドライブをしてきた(=ハンドオフ)→ドライブと逆の向き(トップのほう)へ動く

③自分のDFがドライブのカバーによっていない(=じっとしていれば、ドライブが成功する)、自分のDFがドライブのカバーによっている+ゴール下に飛び込む空間がない→じっとしている

という読み合いを行うことになります。

(この読み合いが、2対1の「駆け引き」というバスケの醍醐味だと思っています)

今回は、一番わかりやすい例として、45°からトップへのドライブの合わせを紹介しました。narikinboyさんがおっしゃるように、ドライブの合わせの全てが渦の理論に従うのではなく、状況によって変わることがあります(基本は、渦の理論です。渦の理論を応用すると、オンボールスクリーンの合わせ方も同じように説明することができます)。その「状況」というのを判断する要素が「DFの動き」です。これからの記事で、駆け引きやオフボールの基礎など、今回の記事と繋がる内容を更新していきたいと思っています。

コメントありがとうございました。

また何かありましたら、お願いいたします。

記事の更新少しずつ行います!

なるほど!

前提となる理論の「ズレ」への着眼が無かったですね!

よくわかりました!

ありがとうございます!

記事の更新、いっつもチェックしてます!

楽しみです!