こんばんは、原田です。

今日も指導者育成講座についてお話していきます。

ちょうど先ほどまで、武学籠球の慎さんとZoomミーティングをしていました。

指導者育成講座の内容について、

言葉や表現、ワークなどを修正しています。

慎さんとのミーティングを通して、

この指導者育成講座の内容を詰めていけばいくほど・・・

自分自身が整います。

いや、「整えよう」という意識を思い出させてくれます。

「整うってなんだそれ(笑)」

という昔の僕の声が聞こえてきそうですが、

今もしかしたらそう感じている方もおられるかなと思います。

抽象的なことですし、文字だけで伝わるものでもないので無理もないです。

「もっと早く具体的な技術とか戦術を教えてほしい!」

っていう声も聞こえてきそうですが、

・「整い」なしに指導の進化はない

と、今とても思っているので、

今日もそんな話をさせてもらっています。

とはいえ、技術と戦術を知りたい方もいると思うので、

ここ最近の大和籠球で伝えている技術や戦術はメルマガの最後に紹介しますね。

さて、前回のメルマガで話したのは、こんな内容でした。

・まずは自分自身を整えることが大切

・指導者の整い(在り方)が選手に伝播する

・言葉の奥にある感情や想いが伝わる

・指導者が整っていないと場が乱れる

・日常から整える意識が大切

今後、具体的な「整える方法」も含めてメルマガを書いていきます。

この内容は今まさに僕自身が実践していることであり、

「これは大事だ・・・」と実感していることなので是非読み進めてみてください。

「整った指導者ってどういう人だろう」

そのことを考えた時、

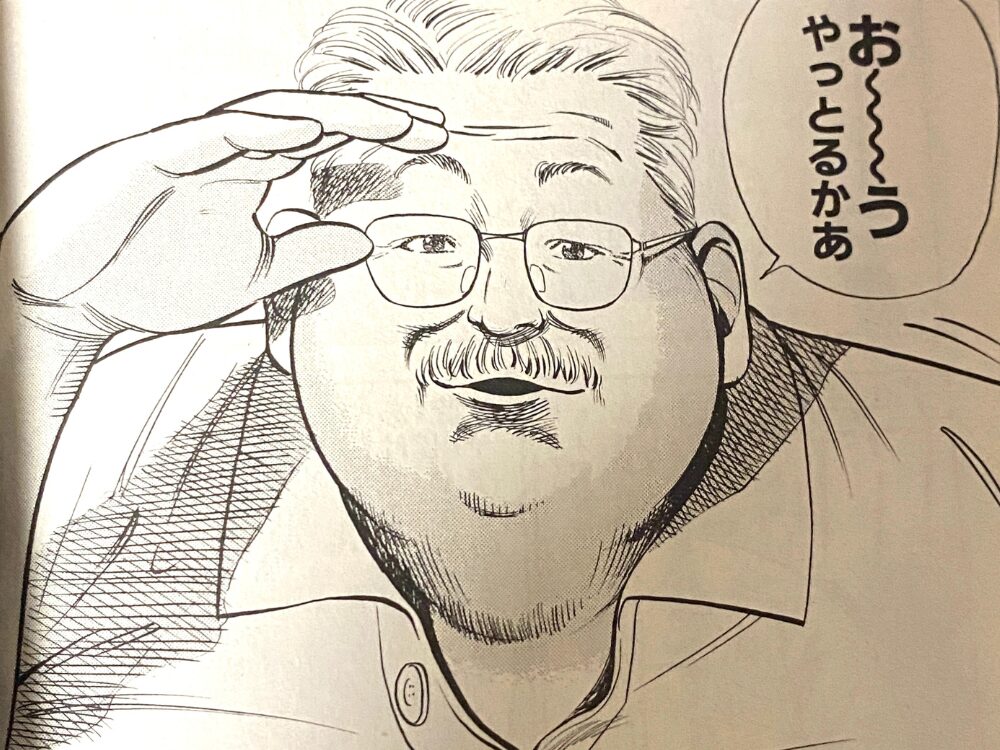

パッと出てきたのはスラムダンクの安西先生でした。

整った指導者というのは、

・その場にいるだけで場の空気が整い、選手の主体性と本来持つ力が自然と引き出され、良いチームシップが生まれる

というヒトだと僕らは定義しています。

まさしく、安西先生のように。

安西先生の「整い」を最も象徴しているシーンは、「三井との再会」でしょう。

不良の道に進んでいた元スーパースターの三井。

と、過去の傷を隠すように喧嘩をし、

体育館、湘北バスケ部をめちゃくちゃにしようとしていたところに、

安西先生が体育館に入ってきます。

三井は、安西先生の言葉を聞いただけで、

様々な過去の良き記憶が蘇り、

自分の奥底に隠していた想いを思い出ます。

そして、安西先生が体育館に入った瞬間、泣き崩れて、

「安西先生……‼」

「バスケがしたいです………」

と口にしました。

・・・

あまりにも有名なシーンですよね。

もちろん、漫画の世界の話なので例えにはなりますが、

「整った指導者の在り方」とは、まさに安西先生のような在り方だと思います。

その場にいるだけで、

場の空気が整い、

選手の過去の傷が癒され、

選手が本来の自分に戻れる。

何も喋らずとも、その場にいるだけで選手が整っていく。

これが究極の在り方だと思います。

僕らが今創っている「指導者育成講座」では、

最終的に、指導者を超えて、「和導者」になることを提案しています。

教育者→指導者→和導者、という3段階です。

和導者とは、和を導けるヒト。

安西先生の在り方は、まさに和導者。

もちろん、指導者の「リーダーシップの取り方」は様々です。

安西先生のように、基本的に座ってあまり口を出さずに「見守る」というタイプもありますし、

選手と同じ目線で情熱的に選手と「共に熱く戦う」というタイプもあります。

状況によっては、その両タイプが必要になることも出てきますよね。

ただ、ここで言っているのは、そういうリーダーシップの種類の話ではありません。

「ヒトとしての在り方」のことです。

そのヒトがいるだけで、場が整う。

そのヒトがいるだけで、相手が整う。

そういった「在り方」がまず何よりも最初に必要ということです。

その先に、

・リーダーシップの取り方

・技術や戦術の指導(または教育)

などがあります。

安西先生のように、指導者が体育館に入って来ただけで、

空気が整い、選手が良い緊張感を持てるようになる在り方もあれば、その逆もあります。

指導者が体育館に入ってきたら、選手は緊張し、強張ってしまう。

それが良い緊張感なら良いのですが、

”依存”や”支配”の関係性であれば、選手の可能性は閉ざされ、

どんなに一生懸命練習をしても指導者の枠を超える発想は生まれないでしょう。

僕らが提唱する「和導者」というのは、

指導者の「枠」を超える発想を選手ができるような場や関係性を創り、

自分がもっている知識や発想と、選手から生まれる発想を”和する”ことができる人です。

そのためには、整った在り方が必要。

指導者が整った在り方であれば、

選手は安心感を感じて質問や提案ができます。

「この人なら質問や提案を受け入れてくれる」

この安心感を感じさせられるかどうかです。

それは、言葉ではなく、「在り方」次第です。

じゃあ、その「在り方」をどうやったら整えられるのか?

って話ですよね。

それを具体的にお伝えするのが「指導者育成講座」です。

具体的には、

・正しい礼を身に付ける

・自分の原点を思い出す

・自分の過去の傷を癒す

・志を出す

・言葉使いを変える

・感情をチューニングする

・姿勢を正す

・呼吸を整える

などです。

今、これらを日々実践しています。

「在り方」とは、隠すことができません。

どんなに言葉で良いことを言っていても、

実践していなかったり、言葉の奥にある想いが濁っていたら、

言葉は相手には届きません。

もちろん、それはこの文章を書いている僕にも言えます。

僕自身へのメッセージとしても、このメルマガを書いています。

メルマガって、この10年間で数えきれないくらい書いてきましたが(300通以上)、

面白いことに、メルマガがすらすら書ける時と、そうじゃない時があるんですよね。

これは一言で、

・自分自身が整っているかどうか?

によって変わるんです。

今ならそれがよく分かります。

メルマガがすらすら書けない時って、もう本当に何を書いても上手くいかない。

何度も書き消したり、時間をおいて書こうとしても無理なんです。

でも、すらすら書ける時って、

「自動書記」みたいな感覚になります。

自分が書いているんだけど、書いている気がしない。

ただ手が勝手に動いて、気付いたら文章が書けていた。

…そんな感覚です。

自分自身の中で、何か消化しきれていない想いがあったり、

時間的に余裕がなかったり、そういう「心の濁り」が、そのまま身体に表れるんです。

ヒトの身体ってそうなってます。

「自分が整っているのか、整っていないのか」

それをどのようにチェックしたらいいかというと、

”自分自身の外側の世界を見てみる”と分かります。

この視点、超重要です。

大事なのでもう一度言うと、

自分自身が整っているかどうかは、自分自身の外側の世界を見ると分かる。

僕の先ほどの例でいうと、メルマガ。

「指導者」という立場であれば、目の前の「選手」です。

これについては、次回、もう少し詳しくお話します。

今日は長くなってきたので、この辺で。

あなたは、整っていますか?

・・・と言っているお前は整っているのか!?

と、自分自身に問いかけながら、

姿勢を整え、呼吸を整え、今日のメルマガを締めます。

明日も共に整えて、共に進化していきましょう!

PS.

安西先生の「その場にいるだけで場が整う」という在り方になるまで、安西先生の中でも「闇の経験」がありますよね。

「鬼の安西先生時代」です。

ヒトはそういった失敗とか挫折とかを経験して、

それを「糧(かて)」に変えることができたら在り方が変わります。

大事なのは、その「陰(闇や問題)」を「自分自身の課題」と捉えられるかどうか。

そうやって捉えることができれば、

それはいつしか「糧」に変わるのだと思います。

そして、挫折や失敗がないヒトなんていません。

自分自身を成長させるために、そういった経験があり、

そういった経験が「志」の種となり、「在り方」を整えてくれます。

スラムダンク、本当にすごい漫画ですね。

PS.

大和籠球の勉強会(直接指導)、ありがたいことに声をかけてもらえることが増えてきました。

前回のメルマガで書いた理由から、基本的に指導動画をYoutubeに公開しているのですが、

実はまだまだ動画編集できていないものが沢山あって。

メルマガ限定で公開していくものもつくりながら、Youtubeに公開できるものは公開していきます。

それでは今日はこちらの動画を紹介します。

「大和籠球」の最近の勉強会で伝えている重要な基礎です。

◆態勢作り、ボールハンドリング

◆ピボット1対1(3つのパターン)

◆ボール運び(Shadow×Chin×Spain)

ミートしたボールを腰に据えて、頭を下げることと抜きやすいジャブステップは目から鱗でした。また、ピボットと連動しているため、子供達にピボットも合わせて習得してもらうにはとても実用的かつ楽しいドリルですね!

コメントありがとうございます!

今回の動画は最近の大和籠球のないようになりますが、どれもとても大切な基礎だと感じています。カテゴリーや性別に関係なく、是非取り入れてほしい基礎です。

ピボットは「もっとも過小評価されている技術だ」とPete Carrilさんが言っているのですが、僕もそう思います。ピボットで1対1も上手くなれるし、プレッシャーリリースもできるし、パスコースも作れます。とても大切な技術ですよね。

今後も大和籠球をよろしくお願いします!